История Клиник

- 1930-1935 гг. Строил весь город

- 1935-1945 гг. Все для фронта, все для Победы

- 1946-2000 гг. Самое крупное лечебное учреждение области и полноценный университетский комплекс

- Н.в. — Лечить, учить и заниматься наукой!

1930-1935 гг.

Строил весь город

Всю непростую историю становления Клиник можно разделить на несколько основных этапов. Этап первый – это время строительства и начальных лет работы Клиник Куйбышевского медицинского института.

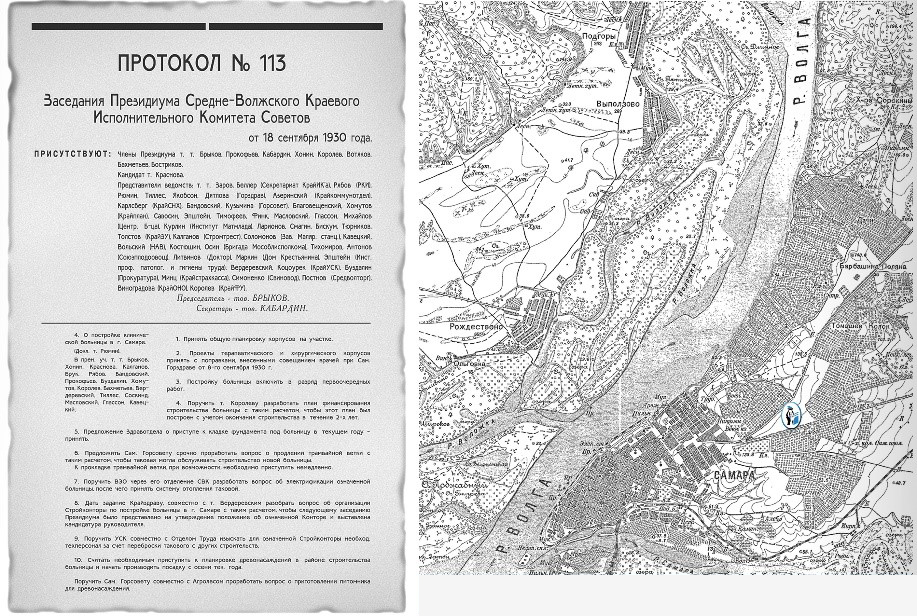

Впервые упоминание в печати о выделении земельного участка под будущее строительство новой больницы, которая впоследствии стала той самой знаменитой Клинической, можно было увидеть в ежедневной газете «Коммуна» № 10 от 13 января 1927 года.

Энтузиастом строительства выступал в то время известный самарский врач-общественник, с большим практическим, еще дореволюционным, стажем Андрей Николаевич Глассон, подавший саму идею строительства крупной больницы и неуклонно отстаивавший ее.

Он и начал грандиозное по тем временам строительство в 1930 году уже в должности главного врача этого строящегося лечебного учреждения.

Прошло пять трудных лет, и вот 3 марта 1935 года на развороте областной газеты «Волжская коммуна» была опубликована большая подборка материалов под общим заголовком «Дворец народного здравоохранения». Она была полностью посвящена открытию Куйбышевской клинической больницы.

Открыл эту подборку статьей «Чутко, любовно, заботливо ухаживать за каждым больным» главный врач клинической больницы Борис Павлович Малкиель. Вот что он рассказывал на страницах газеты:

«В 1929 году вплотную встал вопрос о постройке в городе новой каменной больницы, которая в состоянии была бы заменить бывшую земскую больницу, совершенно не удовлетворяющую город.

Всего вложено в строительство первой очереди 5 миллионов 956 тысяч рублей.

Нашу больницу продолжают осматривать десятки экскурсий. Московский профессор Шерешевский — участник медицинской недели в Куйбышеве — после осмотра больницы заявил:

— Как руководитель одного из очень крупных научных учреждений Москвы я вам просто завидую, как врач я счастлив за своих коллег, которые в такой прекрасной больнице могут вести научную деятельность, лечить рабочих и колхозников.

Лестные отзывы и похвалы не должны нам вскружить головы. Надо сделать так, чтобы весь обслуживающий персонал сумел обеспечить такой уход и такое отношение к больному, которые целиком соответствовали бы состоянию оборудования и высокой технике новой клинической больницы».

«Строил весь город» — так была озаглавлена беседа корреспондента «Волжской коммуны» с начальником строительства Клинической больницы, инженером т. Рубиновым:

«О том, как мы строили Клиническую больницу, в каких тяжелых и стесненных обстоятельствах начали мы работу три года тому назад, знает вся куйбышевская общественность.

В этом году перед нами стоят еще более сложные задачи. Только на первые два квартала на строительство отпущено 800 тысяч рублей. Мы должны окончательно отделать хирургический корпус, построить механизированную кухню, гараж, склады, жилой дом, провести дороги, закончить изгородь, разбить парк.

Первые вехи грандиозного лечебного комбината, каким будет Клиническая больница, закончатся в этом году. Объем строительства будет неуклонно возрастать, но с такими основными кадрами, как наши прекрасные строители-ударники, мы уверенно смотрим в будущее.

При заботливой поддержке всей общественности окончательное строительство одной из лучших и крупнейших больниц в стране будет окончено в срок».

Профессор М. С.Оксенгендлер, заведующий клиникой нервных болезней, в своем материале в этом выпуске газеты писал:

«Теперь о своей новой клинике. Она рассчитана на 40 кроватей. Пожалуй, ни одна клиника не имеет такого прекрасного оборудования, как наша. В ней имеется усовершенствованная аппаратура, позволяющая применить электро-водо-грязелечение, рентгенотерапию и т. д.

Большие возможности имеются для клинической работы, для подготовки новых кадров специалистов-врачей. Уже приготовлены демонстративные таблицы, анатомические препараты. Весь материал, имеющий практическую ценность, будет обрабатываться.

Единственное, что мы не можем развернуть полным ходом, с первых же дней, это научно-исследовательскую работу. У нас еще не оборудованы лаборатории. Однако в ближайшее время это будет сделано. Необходимое оборудование уже поступает в клинику, и начало научной работы — дело ближайшего времени. Эту работу мы поставим так, чтобы разрешать наиболее значительные и актуальные практические задачи».

Ему неудержимо вторит руководитель кафедры и клиники госпитальной терапии профессор В. Р. Гайворонский, он так и озаглавил свою заметку — «Порыв восторга»:

«Порыв восторга и радости невольно охватывает каждого, кто впервые входит в здание новой клинической больницы. Будь то рабочий или колхозник, новый пациент или просто посетитель, студент или врач — все равно! — у всех на лицах одно и то же выражение восхищения и радости».

Позднее, благодаря собранным и систематизированным историческим данным, сведения о ходе строительства клиник и постепенном расширении их коечного фонда несколько уточняются и дополняются.

Впервые о планах строительства в Самаре клинической больницы было доведено до самарской общественности 13 января 1927 года. Крупная многопрофильная больница была крайне необходима городу.

Дело в том, что самое большое лечебное учреждение Самары — первая Советская больница, — построенная еще в 1875 году благодаря большим усилиям земства, а также Петра Владимировича Алабина, была рассчитана всего на 240 коек. Теперь она с трудом справлялась с потоком больных, ее оборудование устарело и уже не отвечало современным требованиям.

Во многом судьбу строительства Клинической больницы решил медицинский институт. Для обеспечения практических занятий студентов-медиков необходимо было построить соответствующую клиническую базу. Вскоре крайисполком одобрил строительство новой центральной больницы в Самаре на 1000 коек.

Больница, все ее сотрудники готовились к приему первых па-циентов. В Москву, в больницу им. С. П. Боткина, были командированы врач и медицинская сестра, чтобы изучить опыт столичных медиков по организации диетического питания.

Между тем, решались и транспортные проблемы. В ноябре 1934 года к Клиникам подошел первый трамвай. Был открыт маршрут «Поселок имени Шмидта — новая Клиническая больница — карбюраторный завод». Это было большое событие для всего города.

К тому моменту, когда Клиники открылись, в них уже были организованы парники, где зеленела овощная рассада, и оранжереи. Именно так Клиники начали свою трудовую биографию. Строительство при этом еще продолжалось.

Поэтапно был введен в строй хирургический корпус. Там разместились 3 хирургические клиники и клиника оториноларингологии. В располагавшихся здесь хирургических клиниках имелись прекрасно оборудованные по тому времени операционные, рентгенкабинеты.

Наконец, осенью 1938 года Клиники заработали на полную мощность.

В 1940 году вступает в строй корпус для лечения больных инфекционными заболеваниями.

Насколько важным и передовым событием стало для своего времени открытие клиник медицинского института, становится понятно из публикаций того времени, например, небольшого очерка корреспондента «Волжской коммуны» М. Славниной «Первый больной». В нем рассказывается о лечении одного из ударников строительства клинической больницы — пациента по фамилии Молоканов (за давностью лет его инициалы забылись, да и не принято было в советское время обращаться к человеку по имени-отчеству: их заменяло деловитое «товарищ»):

«Заглянем сначала в его комнату…

Туманная февральская ночь проникает снаружи к большому квадратному окну. Белые шторы отдернуты.

В комнате с розоватыми стенами тихо. Трехгранный матовый фонарь в стене льет мягкий рассеянный свет. На белом лакированном выступе стены стоят цветы. Раскрыта белоснежная постель.

Пестрый коврик у кровати. Стенной шкаф. У окна дубовый стол, кресло, настольная лампа. На передвижном ночном столике, хитроумно приспособленном для всякого положения больного, стакан, свежая газета и книга в желтом переплете „Оптимистическая трагедия“.

Молоканова здесь нет. Мы идем в комнату отдыха. У фонтана под сенью цветов играют в шахматы.

— Вот он, — говорит наша спутница.

Навстречу нам подымается стройный человек в хорошо сшитой клетчатой пижаме и круглой белой шапочке.

— Вы меня, доктор? — спрашивает он.

— Вот наш первый больной, первый пациент нашей клинической больницы, — говорит врач. — А мы только что были у вас.

— Я, доктор, теперь почти здоров. Больше все здесь, а не в палате, то бишь, в комнате, — смеясь, поправляется он.

— У нас нет слова палата, казенного, нудного слова… Мы называем помещения больных комнатами, — поясняет нам врач.

— И то сказать, какая палата, — смеется Молоканов. — Как в доме отдыха. Чудесная комната!

— Главное еще то здесь, что чувствуешь о себе большую заботу. Профессор придет и все подробно расспросит, посидит, по душам поговорит. На дню сколько раз то сестра, то няня заглянет, спросит, как чувствуешь, не хуже ли, чего надо? А это для больного первое дело».

1935-1945 гг.

Все для фронта, все для Победы

С 1935 года Клиники становятся основной лечебной базой медицинского института.

Главным врачом Клиник КМИ после Б. П. Малкиеля, который активно и целеустремленно строил клиническую больницу, был назначен Георгий Андреевич Митерев, руководивший этим крупным лечебным и научным учреждением с мая 1936 по июнь 1938 года. Георгий Андреевич Митерев, наш земляк — будущий нарком и министр здравоохранения РСФСР и СССР.

Георгий Андреевич Митерев (1900–1974) родился в селе Бариновка, Утевской волости, Бузулукского уезда, Самарской губернии в бедняцкой семье.

С раннего детства работал подпаском. Затем была учеба в церковно-приходской школе, двухклассном земском училище, учительской семинарии и, наконец, на медицинском факультете Самарского университета (1919–1925). Во время обучения Георгий Андреевич участвовал в ликвидации вспышек сыпного тифа, который был в те годы весьма нередким явлением. Он принимал активное участие в студенческой и общественной жизни — был старостой курса, членом студенческого комитета, участвовал в работе Самарского городского отдела народного образования.

В 1925 году Г. А. Митерев был принят кандидатом в члены ВКП (б), а затем выдвинут на должность заведующего райздравотделом г. Мелекесса. Он также работал государственным санитарным инспектором Средне-Волжского края, главным врачом Куйбышевской городской больницы, затем областной Клинической больницы.

В 1939 году Г. А. Митерев назначается наркомом здравоохранения РСФСР и через 6 месяцев — Народным комиссаром здравоохранения СССР.

В годы Великой Отечественной войны Георгий Андреевич Митерев назначается по совместительству Уполномоченным Государственного Комитета Обороны.

Обязанности наркома, а впоследствии, с 1946 года — министра здравоохранения СССР, Г. А. Митерев исполнял до 1947 года.

В 1951–1971 годах он был председателем Исполкома Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР.

Ряд лет Г. А. Митерев избирался также вице-президентом Всемирной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, Красного Льва и Солнца. Был организатором и президентом Общества культурных связей СССР. С 1980 года в г. Куйбышеве существует улица имени Г. А. Митерева.

После прихода на должность руководителя клиник Георгия Андреевича Митерева вся многоплановая деятельность стала принимать четкие организационные формы. Приняли плановый характер научные исследования, в центре внимания которых стояли вопросы развития новых методов диагностики и лечения, краеведения и краевой профессиональной патологии, улучшения качества и эффективности лечебно-профилактической работы, курортологии.

Но свои коррективы в планомерное развитие клиник внесли грозные предвоенные годы и Великая Отечественная война.

Главным врачом Клиник Куйбышевского медицинского института в это время был назначен опытный специалист, будущий известный профессор-терапевт, Анатолий Иннокентьевич Германов, руководивший ими с 1938 по 1943 годы.

В крайне сложных условиях начали работать сотрудники клинической больницы, на которых легла основная лечебная нагрузка. Многие врачи, особенно хирурги, ушли на фронт, остро ощущался недостаток транспорта, топлива, белья.

Все это заставило администрацию уже в ноябре 1942 года свернуть терапевтический корпус, а клиники перевести в хирургический корпус. Всего здесь разместилось 9 клиник с общим количеством 450 коек. Отдельно размещались клиники инфекционных болезней и клиника для психически больных. Таким образом, мощность клиник института в целом в этот период составила примерно 600 коек.

Профессорами, доцентами и ассистентами института проводилась большая лечебная работа. Достаточно сказать, что в клиниках института за год делалось до 3 тыс. сложных операций и до 10 тыс. сложнейших рентгеновских и других исследований. В целях оказания квалифицированной помощи раненым в эвакогоспиталях города Куйбышева и области 5 мая 1943 года в Куйбышевском медицинском институте был издан приказ о прикреплении к эвакогоспиталям ведущих профессоров и доцентов. В Куйбышеве консультантами были закреплены профессора А. Г. Бржозовский, И. П. Корхов, С. П. Шиловцев, В. И. Никифоров и другие. Профессор С. П. Шиловцев также стал консультантом пяти эвакогоспиталей в г. Сызрани, доцент Колесниченко — двух в г. Чапаевске и т. д.

Летом 1943 года терапевтический корпус клиник по решению Куйбышевского обкома ВКП(б) и Комитета помощи раненым отвели под развертывание эвакогоспиталя № 5335 на 500 коек. Госпиталь возглавил полковник медицинской службы А. И. Германов. Первые месяцы войны он участвовал в боевых действиях на фронте, там был серьезно контужен и после лечения принял госпиталь к руководству. В 1943/1944 учебном году он одновременно являлся учебной базой для студентов Куйбышевского медицинского института.

О неоценимом героическом труде медицинских работников ЭГ № 5335 свидетельствуют некоторые цифры: через госпиталь прошло более 20 тысяч раненных солдат, офицеров, генералов, 7 тысяч больных, получили лечение 920 инвалидов войны из числа местных жителей. Более 200 сотрудников госпиталя были удостоены орденов и медалей.

Следует отметить такую деталь: в организационный для госпиталя период клиническая больница на свои койки в различные клиники приняла на излечение 150 раненых. Медицинские сестры клиник активно включились в дежурство по уходу за ранеными и больными, работали в перевязочных. Осенью 1944 года эвакогоспиталь был расформирован, а терапевтический корпус клиник был снова законсервирован. Полностью вступил в плановую эксплуатацию он только после капитального ремонта — уже весной-летом 1946 года.

В это же время клиники медицинского института стали принимать на специализацию и усовершенствование на рабочем месте врачей из городских лечебно-профилактических учреждений. Например, в лабораториях клиник осуществлялась подготовка лаборантов для районных больниц. В 1942 году в клиниках института также был организован рентгенологический отдел, который возглавила опытный врач Б. С. Браиловская. С осени 1943 года рентгенологическая служба была организационно оформлена в виде преподавания в медицинском институте курса рентгенологии под руководством К. Л. Введенской.

Кроме того, в военные годы Куйбышевский медицинский институт стал вводить совершенно новые формы и методы помощи не только эвакогоспиталям, но и населению сельских районов области. Например, комплектовались комплексные бригады специалистов для выезда в сельские районы по консультативной и организационно-методической работе.

Наиболее активными людьми в этом отношении были профессора В. А. Климовицкий, Б. Н. Луков, С. П. Шиловцев и многие другие. Да лучше, пожалуй, сказать, что не было в Куйбышевском медицинском институте и его клиниках таких специалистов, которые могли бы даже подумать об отказе в такой помощи.

Все для фронта, все для Победы — таков был непреложный девиз! Потому и пришла столь трудная и долгожданная Победа…

Профессорско-преподавательский состав Куйбышевского медицинского института постоянно искал разнообразные формы и методы консультаций в городе и на селе. Консультировали и днем, и вечером, продлевая рабочее время доцентам и ассистентам.

В субботние и воскресные дни также составлялись графики дежурства консультантов. На помощь им с большой охотой и пониманием всегда готовы были прийти студенты. А по ночам работали дежурные консультанты на дому, чтобы в любое время можно было на машине привезти врача к тяжелому больному.

1946-2000 гг.

Самое крупное лечебное учреждение области и полноценный университетский комплекс

Мирное время стало для клиник периодом созидательного труда. В послевоенный период и вплоть до конца ХХ века развитие клинической базы вуза — это отражение процесса поэтапного превращения однофакультетного института в полноценный университетский комплекс.

В клиниках главными врачами работали профессор А. С. Зенин (1943–1955), доцент В. В. Захаров (1955–1958). Но реорганизация клиник, как и вуза в целом, прямо и непосредственно связана с именами их руководителей той, без преувеличения можно сказать, эпохи — академика РАН А. Ф. Краснова (ректор вуза с 1967 по 1998 гг.) и Э. С. Ахметзяновой (главный врач клиник с 1959 по 1986 гг.).

С приходом в клиники Эльфии Салиховны жизнь их преобразилась: количество коек возросло до полутора тысяч, открылись новые корпуса и отделения, была выстроена консультативная поликлиника, существенно улучшился интерьер больницы. Клиники медуниверситета долго оставались самым крупным лечебным учреждением области.

В клиниках института на этом этапе истории работали блестящие клиницисты — хирурги и терапевты, ставшие основателями научно-педагогических школ. Немалую роль в их становлении и развитии сыграла клиническая база, те возможности, которые предоставляли клиники для лечения больных и для проведения научных исследований.

Научно-педагогические школы академиков РАН А. Ф. Краснова и Г. П. Котельникова, профессоров А. М. Аминева, Б. Н. Жукова, Г. Л. Ратнера, С. В. Шестакова, А. И. Германова «родом» из Клиник КГМИ — СамГМУ.

Но несомненным авторитетом в медицинской среде пользовались и другие лечебные и диагностические клиники и кафедры.

Клиника инфекционных болезней всегда находилась на переднем крае борьбы с инфекционными заболеваниями, стояла на страже эпидемиологического благополучия населения области. Ее сотрудники сыграли огромную роль в борьбе с брюшным и сыпным тифом, дифтерией. С 1946 г. кафедрой и клиникой заведовал профессор В. П. Петров, в последующем в течение более двадцати лет — профессор Виталий Иванович Рощупкин. Он является основателем главного научно-практического направления работы кафедры инфекционных болезней — проблемы иммунитета и аутоаллергии при вирусных инфекциях, прежде всего при геморрагической лихорадке с почечным синдромом и вирусных гепатитах. При клинике организован гепатологический центр, который в настоящее время решает задачи изучения особенностей течения гепатита С, диагностики и лечения гепатитов у наркоманов, внедрения новых методов детоксикации при тяжелых формах вирусного гепатита. Продолжается интенсивное изучение краевой патологии (лептоспироз, КУ-лихорадка, ГЛПС, клещевой энцефалит). В настоящее время заведующий кафедрой инфекционных болезней — профессор А. А. Суздальцев.

Становление кафедры и клиники дерматовенерологии связано с именами известных ученых — профессоров А. С. Зенина и Б. А. Зенина. Эта врачебная династия специалистов в области дерматовенерологии дала клиникам известных врачей и администраторов, поскольку профессор А. С. Зенин не только заведовал кафедрой более 30 лет, но был и главным врачом клиник в первые послевоенные годы. В настоящее время на кафедре (заведующий — профессор Е. В. Орлов) проводятся научные исследования по следующим направлениям: профессиональные заболевания кожи, эпидемиология сифилиса, патогенез псориаза и аллергодерматозов, разработка новых методов лечения микозов. Клиника является базой апробации новых лекарственных препаратов, широко используются и физиотерапевтические методы лечения, лазеротерапия, криотерапия, методы детоксикации — плазмоферез, гемосорбция.

Основателем и первым заведующим кафедрой рентгенологии и радиологии, открытой в 1956 году, был приглашенный из Ленинграда видный советский ученый-рентгенолог профессор Ефим Лазаревич Кевеш. Ею он руководил до 1974 года.

Профессор Е. Л. Кевеш, несомненно, принадлежал к блестящей плеяде российских интеллигентов, отдавших свои творческие силы бла-городному делу врачевания.

Из биографии профессора Е. Л. Кевеша.

В 1922 году Ефим Лазаревич Кевеш окончил Харьковский медицинский институт; после чего, проработав несколько лет участковым врачом в Го-мельской области, переехал в Ленинград, в котором он стал крупным ученым-рентгенологом.

Многие годы он проработал научным сотрудником, сначала в Центральном научно-исследовательском институте рентгенологии и радиологии (с 1936 по 1944 годы), а затем в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова (с 1944 по 1956 годы).

Ефим Лазаревич трудился в Ленинграде и в годы блокады, стойко перенося все тяжести и лишения. Во время Великой Отечественной войны он неустанно работал в специализированном военном госпитале для раненых в грудную клетку.

По существу, впервые в мире профессор Е. Л. Кевеш сумел эффективно организовать высококвалифицированную специализированную рентгенологическую помощь непосредственно в прифронтовой зоне, какой являлся осажденный город на Неве. И вполне естественно, что богатейший и уникальный клинический материал позволил ему стать ведущим специалистом в этой области. Им написан ряд монографий, разделов в фундаментальных руководствах.

В 1956 году по приглашению руководства Куйбышевского медицинского института он переехал в Куйбышев и работал в качестве заведующего кафедрой рентгенологии вплоть до ухода на пенсию в 1974 году.

Ефим Лазаревич Кевеш при создании кафедры рентгенологии и радиологии развернул активную деятельность по подготовке высококвалифицированных кадров. Им подготовлено 9 кандидатов и 1 доктор медицинских наук, именно он заложил хорошую основу клинико-диагностической школы самарских рентгенологов-радиологов.

В 1975 году кафедру возглавил ученик профессора Е. Л. Кевеша, доктор медицинских наук, профессор Игорь Петрович Королюк.

Основное направление научных исследований Игоря Петровича — совершенствование диагностического процесса путем создания новых компьютерных технологий. На кафедре впервые в стране стал читаться новый курс — медицинской информатики, были созданы первые компьютеризированные системы по лучевой диагностике.

В 70-80-е годы профессор И. П. Королюк прошел научные стажировки в ряде современных клиник Западной Европы и США.

Заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ, профессор Игорь Петрович Королюк — автор более 300 научных работ, в том числе в Большой медицинской энциклопедии, авторитетных зарубежных медицинских изданиях. Им написано 6 монографий. Под его руководством подготовлено 28 кандидатов и 10 докторов медицинских наук.

Профессор И. П. Королюк — член Исполкома Российской ассоциации радиологов, член Научного совета по лучевой диагностике при Президиуме РАМН, научно-методического Совета по преподаванию лучевой диагностики при Министерстве здравоохранения и социального развития РФ. Он является экспертом ВОЗ, председателем Самарского областного общества лучевых диагностов и лучевых терапевтов.

Игорь Петрович Королюк — член редакционной коллегии журнала «Радиология — практика», автор утвержденного Минздравом России учебника для студентов мединститутов «Медицинская радиология и рентгенология». Этот учебник заложил основы новой дисциплины интегрального типа — лучевой диагностики. В 2000 году в этом же издательстве вышло 2-е издание учебника, в которое были включены также элементы медицинской информатики и доказательной медицины. В 2001 году автор учебника И. П. Королюк был удостоен высокой правительственной награды — премии Правительства РФ.

Новое научное направление, которое возникло в Самаре в этот период, — радиоиммунный анализ. На кафедре была создана одна из первых таких лабораторий в стране. Лаборатория существует и поныне. Ежегодно в ней обследуются более 1000 пациентов из клиник университета и лечебных учреждений города и области. Итоги работы этой лаборатории позволили сформировать мощное научное направление.

С 2001 года кафедра получила новое название — «кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом медицинской информатики».

В 2006 году вышел в свет первый в стране учебник «Основы медицинской информатики» по медицинской информатике для студентов медицинских вузов, который содержит основные сведения об этом предмете с позиции современной вычислительной техники.

Немало новых методов диагностики и лечения внедрено в медицинскую практику Игорем Петровичем Королюком. Его ученики достойно продолжают дело своего учителя. Один из самых способных — его преемник на посту заведующего кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом медицинской информатики, профессор А. В. Капишников.

Н.в.

Лечить, учить и заниматься наукой!

Сегодняшний день Клиник – это этап настоящего возрождения и подъема учебной, научной и лечебной активности. Миссия Клиник СамГМУ триедина – лечить, учить и заниматься наукой. И в настоящее время она в полном объеме реализуется на качественно новом уровне.

С приходом в 1998 году на пост ректора университета профессора Геннадия Петровича Котельникова начался новый виток развития Клиник. И университет, и его клиническая база получили мощный импульс к научным исследованиям, внедрению инноваций, активному поиску новых технологий диагностики и лечения. Благодаря многолетней последовательной работе Геннадия Петровича создана современная материально-техническая база Клиник СамГМУ, сформирован высокопрофессиональный коллектив.

В непростые для всей страны 1990-е годы Клиникам пришлось пережить тяжелейший период: из-за маленьких заработных плат и тяжелых условий труда на работу перестали устраиваться врачи. Но руководство вуза во главе с Геннадием Котельниковым предприняло все меры, чтобы сохранить главную клиническую базу в структуре университета.

«Многие поколения врачей Самары, сотни выпускников начинали свою профессиональную жизнь еще в студенческие годы в стенах Клиник родного учебного заведения. Я — не исключение. Именно в Клиниках началось мое профессиональное становление после окончания Куйбышевского медицинского института, – говорит Геннадий Котельников. — У меня были замечательные наставники. Мой главный учитель Александр Федорович Краснов — создатель научно-педагогической школы по уникальному научному направлению — сухожильно-мышечная пластика. В то время, когда был распространен полиомиелит, Александр Федорович был пионером не только в СССР, но и во всем мире по пересадке слабых мышц. Я его ученик и говорю об этом с гордостью! Я абсолютно уверен, что ни один медицинский вуз не может обойтись без клинических баз, а все преподаватели обязательно должны выполнять триединую задачу: учить, лечить и заниматься наукой. Клиническая подготовка студентов является главным, определяющим компонентом профессиональной подготовки».

При активном участии Геннадия Котельникова в Клиниках СамГМУ впервые в ПФО открыты отделения эндокринологии и остеопороза, стационарной медицинской реабилитации, лаборатория клинической биомеханики. Впервые в Самаре на базе кафедры и клиники факультетской хирургии был организован областной центр хирургической ангионеврологии.

В 2019 году приходом на должность ректора СамГМУ члена-корреспондента РАН, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, лауреата премии Правительства РФ Александра Владимировича Колсанова начался новый этап развития Клиник, где важнейшую роль занимает внедрение в практику собственных инновационных разработок вуза и уникальных технологий.

Новые технологии для пациентов

Клиники СамГМУ являются одной из самых крупных медицинских организаций Самарской области, обладающей современными медицинскими технологиями, мощной материально-технической базой и уникальным кадровым потенциалом: 80% заведующих отделениями и 34% врачей имеют ученые степени кандидатов и докторов медицинских наук. В Клиниках трудятся – академик РАН, 21 профессор, 56 доцентов, 3 лауреата Государственной премии РФ, 6 лауреатов премии Правительства РФ, 4 заслуженных деятеля науки РФ, 3 заслуженных работника высшей школы РФ, 6 заслуженных врачей РФ. В числе главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Самарской области 21 специалист — сотрудники Клиник.

Сегодня в структуре Клиник СамГМУ — 57 подразделений, включая 32 коечных и 10 диагностических, специализированный консультативно-диагностический центр с 23 тысячами прикрепленного населения, а также многопрофильный стационар на 962 койки и 32 диализных места на базе отделения гемодиализа.

Высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств федерального бюджета в Клиниках ежегодно получают 3 тысячи пациентов. Плановую специализированную и высокотехнологичную помощь в системе обязательного медицинского страхования — более 16 тысяч пациентов. В 2022 году Клиники СамГМУ прошли сертификацию качества Росздравнадзора, что дает возможность обучать сотрудников других медучреждений по вопросам качества.

«Клиники СамГМУ являются одним из важнейших подразделений университета, – подчеркивает Александр Колсанов. — Наша задача — развивать и приумножать огромный опыт коллектива Клиник, научно-педагогических школ, выдающихся ученых, медиков, которые создавали новые направления, известные на всю страну. Мы чувствуем ответственность за то, чтобы укреплять статус Клиник как одного из ведущих федеральных учреждений России. Поэтому так много сил и времени мы уделяем запуску новых подразделений, разработке новых методов диагностики и лечения, материально-техническому обновлению Клиник и развитию коллектива. И, безусловно, клиники остаются местом апробации всех разработок, которые мы создаем в нашем университете, чтобы решать задачу здоровьесбережения жителей нашей страны и повышения доступности медицинской помощи».

Новейшие и уникальные направления

В 2006 году в Клиниках СамГМУ был открыт Самарский центр трансплантации органов и тканей. У истоков создания стоял Александр Колсанов. Всего за год была проведена огромная подготовительная работа по созданию коллектива, решению сложнейших организационных проблем для запуска учреждения. За время работы центр не только стал флагманом региональной медицины, но и вошел в число лидеров в стране по количеству проведенных пересадок. Уже к 2008 году в регионе проводилось 40 трансплантаций почки ежегодно. А за все годы вторую жизнь здесь получили порядка 1000 пациентов из Самарской области и самых разных уголков страны. Сегодня в центре выполняют трансплантацию почек, печени, а конце 2024 года впервые выполнили успешную пересадку сердца.

Клиники СамГМУ — один из ведущих центров в стране по разработке и внедрению в клиническую практику инновационных методов лечения заболеваний системы крови. В медицинском учреждении создан уникальный для ПФО комплекс чистых помещений для лечения пациентов, нуждающихся в проведении высокодозной химиотерапии, а также для применения клеточных технологий, включая аллогенную и аутологичную трансплантацию костного мозга, CAR-T клеточную терапию. Возможности комплекса чистых помещений позволяют Клиникам СамГМУ быть центром федерального уровня по комплексному лечению заболеваний онкогематологического профиля, наряду с ведущими центрами Москвы и Санкт-Петербурга. В комплексе чистых помещений проведено более 60 аутологичных и 2 аллогенных трансплантации костного мозга.

Впервые в стране в СамГМУ разработали и запатентовали уникальную методику лечения множественной миеломы с использованием натуральных клеток-киллеров из пуповинной крови (NK-терапия). Исследования метода у пациентов с множественной миеломой показали 80% эффективности, отсутствие побочных реакций и серьезных нежелательных явлений. Лечение по новой технологии доступно в Клиниках СамГМУ для жителей любого региона страны по назначению врача. Жителям Самарской области лечение предоставляют бесплатно при наличии показаний.

«При традиционном лечении множественной миеломы у большинства пациентов наблюдаются рецидивы опухоли или развивается резистентность к проводимой терапии, — говорит проректор по научной работе СамГМУ, д.м.н., профессор Игорь Леонидович Давыдкин. — Поэтому было необходимо разработать новые способы лечения, которые дадут шанс на долгосрочную выживаемость без прогрессирования заболевания. Мы смогли найти решение, которое в большинстве случаев показывает действительно значимый результат».

Также в Клиниках СамГМУ проведена масштабная подготовка к внедрению в клиническую практику нового в России метода CAR-T терапии для лечения пациентов с лимфомами.

В феврале 2024 года в Клиниках СамГМУ открылась первая российская интегрированная «цифровая» операционная с системой хирургической навигации «Автоплан» – разработкой СамГМУ. В ней проведено более 1300 высокотехнологичных оперативных вмешательств. Главная задача «цифровой» операционной — обеспечить врачей высокотехнологичной цифровой системой, объединяющей в себе все необходимое для проведения хирургических операций с наилучшими результатами лечения пациентов. «Цифровая» операционная позволяет управлять инженерными системами и специальным медицинским оборудованием, вести запись и трансляцию операции, предоставляет доступ к медицинским архивам и видеоматериалам, дает возможность загружать всю необходимую врачу информацию, а также предоставляет удаленный доступ к операционной с устройства из любой точки мира.

В Клиниках выполняется эндопротезирование всех видов суставов, в том числе индивидуальное. С использованием индивидуальных эндопротезов, произведенных в СамГМУ, выполнено около 60 операций. Классических эндопротезов в год устанавливают более 700. В Клиниках СамГМУ работает единственный в регионе Центр ревизионного протезирования суставов конечностей. Там проводится стационарное лечение пациентов с такими патологиями, как асептическая нестабильность компонентов эндопротезов суставов, острая и хроническая параэндопротезная инфекция суставов конечностей, септическая нестабильность компонентов эндопротезов суставов, вторичные деформации опорно-двигательной системы, ассоциированные с перипротезными переломами костей таза и костей конечностей, параэндопротезной инфекцией и/или миграцией нестабильных компонентов эндопротезов.

«Ревизионное эндопротезирование суставов — одно из самых сложных направлений ортопедической хирургии, — отмечает руководитель Центра ревизионного эндопротезирования суставов конечностей Клиник СамГМУ Дмитрий Сергеевич Кудашев. — Практически каждый случай полноценного по объему ревизионного эндопротезирования является вызовом для врача и решением нетривиальной задачи, сопряженной со значительными трудозатратами, материальными затратами и временем. Ревизионное эндопротезирование должно выполняться только в высокоспециализированных лечебных учреждениях, обладающих как профессиональными компетенциями и опытом, так и необходимым материально-техническим обеспечением. В Клиниках СамГМУ накоплен необходимый опыт, сформирована опытная высокоэффективная команда и есть все необходимое оборудование для того, чтобы оказывать данный вид медицинской помощи на самом высоком международной уровне».

На базе травматолого-ортопедического отделения №1 работает единственный в Самарской области Центр хирургии кисти. Благодаря этому такой вид медицинской помощи стал доступным для жителей губернии, которым раньше приходилось ездить на операцию в другие регионы. В центре проводится большое количество УЗИ-ассистированных операций, в том числе с использованием передового оборудования, часть из которого разрабатывается на базе СамГМУ. Хирургические вмешательства выполняются без разрезов под местной анестезией, и уже через 2–3 часа пациент может отправиться домой. Наложения швов и перевязок при этом не требуется.

В Клиниках СамГМУ работает аортальный центр, где круглосуточно выполняют все ныне существующие виды плановых и экстренных операций на всех отделах аорты. Только за прошлый год выполнено более 400 таких операций. Также в прошедшем году врачи Клиник впервые провели семь эндоваскулярных операций на митральном клапане сердца и одну — на трикуспидальном. У 126 пациентов протезирована аорта.

При этом в работе врачи используют собственные уникальные методики. Например, заведующий кафедрой факультетской хирургии Клиник СамГМУ, д.м.н., профессор Алексей Николаевич Вачев в 2010 году разработал методику проведения операций при аневризмах брюшной аорты. Важнейшее преимущество этой методики заключается в значительном снижении кровопотери во время операции. Успешное применение технологии в течение длительного времени позволило признать ее эффективной.

«Фундаментальное преимущество технологии — значимое снижение кровопотери, — рассказал Алексей Вачев. — Сегодня кровопотеря при этих операциях у нас в клинике составляет не более 300-400 мл, и это сопоставимо с эндоваскулярным лечением данной патологии. Для сравнения: средняя кровопотеря при общераспространенной методике — примерно 700-1000 мл. Сама кровопотеря и необходимость переливания больших доз препаратов крови сопряжены с такими жизнеугрожающими осложнениями, как почечная и дыхательная недостаточность, инфаркт миокарда и другими. И все это — на фоне большой хирургической травмы. При использовании разработанной технологии этого не требуется, а значит не развиваются такие осложнения. В итоге — существенное снижение летальности и более легкий восстановительный период».

В Клиниках активно развивается детская травматология и ортопедия. Например, врачам детского травматолого-ортопедического отделения удалось удлинить на 13 сантиметров руку 17-летней пациентке. Из-за сильного укорочения конечности девушка не могла выполнять даже простые бытовые действия. А недавно благодаря врачам 13-летний акробат из Оренбургской области смог продолжить спортивную карьеру после лечения заболевания, ставившего под угрозу его будущее в акробатике. Ему выполнили сложнейшую операцию по удалению гигантской остеохондромы.

Операции с применением инновационных технологий проводят в отделении челюстно-лицевой хирургии, активно используя разработки и технологические возможности СамГМУ. Летом этого года челюстно-лицевые хирурги выполнили реконструкцию лица женщине, пострадавшей в автоаварии. Для восстановления контуров лица и жевательных функций использовали титановую конструкцию для фиксации и индивидуальный эндопротез, произведенный в НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ.

В отделении оториноларингологии выполняют высокотехнологичные слухоулучшающие операции при хронических отитах, операции на гортани при наличии образований и ухудшении голоса, все виды эндоскопических операций на полости носа, околоносовых пазухах. Все операции проводят на высокотехнологичном оборудовании с возможностью навигационного сопровождения, что минимизирует риск возникновения осложнений и делает вмешательства практически безопасными для пациента. Так, недавно здесь успешно прооперировали мужчину из Оренбургской области с двусторонним хроническим полипозным риносинуситом.

Врачи Клиник СамГМУ не боятся браться за самые сложные случаи, поэтому сюда приезжают на лечение пациенты даже из самых отдаленных регионов России. В отделении колопроктологии в несколько этапов к нормальной жизни вернули пациентку с Сахалина с пузырно-прямокишечным свищем. А в отделении пересадки органов и урологии недавно спасли почку 71-летней пациентке из Ростова-на-Дону. В левой почке у женщины обнаружили коралловидный камень, в правой — большой камень нижней трети мочеточника. Сложность была в том, что камень находился в труднодоступном месте, но врачам удалось успешно провести операцию. Благодаря тому, что специалисты отделения выбрали правильный алгоритм диагностики, оценки функциональности и метод лечения, у женщины осталось две сохранных почки.

В структуре Клиник СамГМУ есть и другие уникальные для региона специализированные центры: центр хирургической патологии гепатобилиарной системы, ЧКВ-центр, центр инфекционной патологии, гепатологии, паразитологии и иммунопрофилактики, центры дистанционной медицины и профессиональной патологии.

Повышая доступность медицинской помощи

В последние годы во всей стране все активнее развиваются телемедицинские технологии. Клиники СамГМУ стали одним из флагманов развития этого направления. В 2022 году здесь открылся Центр дистанционной медицины. Ежемесячно в нем проводят более 2 тысяч консультаций. С конца 2022 года СамГМУ включен в перечень федеральных центров, оказывающих медицинскую помощь другим регионам РФ с использованием телемедицинских технологий. Уже оказана помощь пациентам 65 регионов России, в том числе ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областям.

Также в 2022 году впервые в России реализована система послеоперационного телепатронажа – наблюдения за пациентами после хирургических вмешательств для профилактики ранних и поздних послеоперационных осложнений, преемственности медицинской помощи и контроля качества.

Расширяется сеть дочерних телемедицинских пунктов в Самаре и других населенных пунктах региона, а также за ее пределами на базе предприятий-партнеров СамГМУ. Это позволяет повысить доступность медицинской помощи специалистов Клиник в условиях дефицита врачей узкого профиля или территориальной удаленности. Число таких пунктов достигло 17.

В 2024 году открылась собственная университетская сеть цифровой медицины для жителей Самары. В каждом из трех пунктов пациенты могут сдать биоматериал для выполнения широкого перечня анализов: общеклинические, биохимические, гормоны, онкомаркеры и многие другие. Образцы биоматериала поступают в центральную клинико-диагностическую лабораторию Клиник СамГМУ и затем анализируются врачами. Таким образом на руки пациенты получают не просто референсные значения показателей, но и расшифровку этих результатов.

Также для жителей районов, где располагаются пункты, есть возможность вызвать на дом медицинскую сестру для организации дистанционной консультации с врачом. С помощью телемедицинского кейса Health Check-Up, разработанного в СамГМУ, медсестра может провести диагностический скрининг: измерить давление, ЭКГ, уровень глюкозы, холестерина и др., затем установить видеоконференцсвязь с врачом и в режиме реального времени передать эти данные врачу для составления рекомендаций. При необходимости врач назначает дополнительные анализы и медсестра проводит забор биоматериала на дому.

Для удобства пациентов внедрен сервис «Личный кабинет пациента Клиник СамГМУ». Собственная разработка вуза обеспечивает защищенную аутентификацию пользователя через Госуслуги и интеграцию с ЕМИАС. С помощью приложения пациент может узнать доступное расписание приемов специалистов и записаться на консультацию, получить информацию о враче и ознакомиться с отзывами о нем, оплатить медицинские услуги онлайн. В личном кабинете также хранится информация о прошедших и предстоящих посещениях, а при необходимости с помощью сервиса пациент может самостоятельно перенести или отменить запланированный прием. Кроме того, в приложении можно посмотреть результаты пройденных в Клиниках диагностических и лабораторных исследований, протоколы консультаций специалистов в электронном виде. В приложении также доступна информация о лабораторных услугах и о том, как правильно подготовиться к сдаче анализов. Мобильное приложение для Android доступно на RUSTORE, уже более 15 тысяч человек воспользовались сервисом для записи на консультации и диагностику.

Медицина для предприятий

В 2024 году В Клиниках СамГМУ появилось еще одно направление – Центр корпоративной медицины. На обслуживании у центра — 5 здравпунктов и 4 телемедицинских пункта на крупных промышленных предприятиях региона. Помимо оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи сотрудникам завода, в здравпунктах развернуты рабочие места для проведения телемедицинских консультаций с узкими специалистами Клиник. Центр корпоративной медицины проводится динамический контроль основных показателей здоровья работников предприятий, дистанционную оценку результатов анализов и дистанционное диспансерное наблюдение.

Главный врач Клиник СамГМУ Николай Сергеевич Измалков:

«Клиники СамГМУ – федеральное учреждение, где помощь оказывают пациентам из всех регионов страны. Мы постоянно внедряем в практику самые передовые технологии лечения и диагностики, благодаря чему к нашим врачам едут пациенты даже из самых отдаленных уголков России. Инновации, уникальные методики и широкий охват самых разнообразных медицинских специализаций – все это позволяет учреждению уже 95 лет эффективно развиваться и постоянно достигать новых высот во благо наших пациентов».