17.06.2023

17.06.2023

Данир Исматуллин: «Однажды я понял: микробиолог — это совершенно фантастическая профессия»

Вот уже несколько месяцев он руководит лабораторией, в названии которой для среднестатистического человека половина слов — лишь набор странных звукосочетаний. Оказавшись в микробиологии фактически по воле случая, по прошествии времени молодой врач, ученый, педагог и руководитель может с уверенностью сказать, что свое призвание нашел. О том, как в 28 лет пришел к должности заведующего лабораторией культуромных и протеомных исследований в микробиологии, и о том, что это такое, а также об авантюризме и романтике в профессии, мечтах о нобелевской премии и о людях, которые вдохновляют на эти мечты, — в интервью с Даниром Исматуллиным, врачом-бактериологом, руководителем одной из лабораторий Центра генетических и лабораторных технологий, ассистентом кафедры общей и клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии Самарского государственного медицинского университета Минздрава России.

Данир Дамирович, расскажите сразу, что такое «культоромный» и «протеомный», и чем занимается ваша лаборатория?

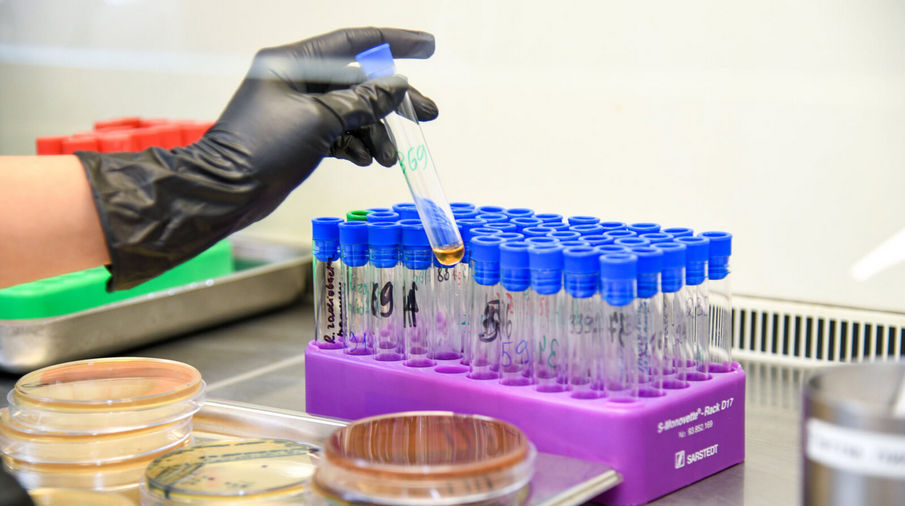

Многим, действительно, ни о чем не говорят эти термины. Если максимально понятно, мы создаем оптимальные условия, чтобы вырастить микроорганизмы — для дальнейшего их исследования и определения тактики терапии. Это что касается понятия «культуромный». А «протеомные» — это исследования белков, необходимые для идентификации бактерий. Основная конечная цель наших исследований — диагностика инфекционных заболеваний.

Вряд ли человек может с детства мечтать заниматься «культуромными и протеомными исследованиями». Как вы пришли в это направление медицины?

Да, в детстве я хотел быть, как мама. Она всегда была одета с иголочки, проверяла детские сады, школы и прочие организации, ее знала половина города и все очень уважали. Мама занималась профилактической медициной, работала в Роспотребнадзоре, и мне казалось, что и я буду так же. Весь ее образ меня очень мотивировал. Я даже сделал шаг в этом направлении — поступил на профилактический факультет СамГМУ.

То есть не было этой романтической идеи, которая многих приводит в медицину, — стать врачом и спасать людей?

Никогда не хотел заниматься клинической медициной, и лечить одного конкретного пациента. Мне хотелось влиять на более масштабные вещи. Знаете, как в фильме «Я — легенда»: заходишь в кабинет, включается пафосная музыка, и ты начинаешь героически спасать человечество от зомби, разрабатывая вакцину. Шучу, конечно. Кстати, сегодня нам часто доводится помогать конкретным людям, и это, наоборот, очень заряжает. Нам присылают материал от определенного больного, чтобы мы выделили из этого образца сложного неизвестного возбудителя. Получая этот микроб и понимая, что с ним делать, мы связываемся с клиницистами. Такой союзной работой, например, с отделением хирургии, помогаем достаточно большому количеству пациентов, — и тут уже, наверное, можно сказать «спасаем людей». И это круто!

Как возникла в Вашей жизни именно микробиология, бактериология?

Можно сказать, что случайно. На пятом курсе университета есть предмет — клиническая микробиология. Я попал в лабораторию и увидел, что тут люди занимаются очень важной работой, при этом постоянно находятся в зоне риска, взаимодействуя с опасными патогенами. Тут у меня, пожалуй, и включился какой-то романтизм, смешанный с авантюризмом, захотелось этим заниматься. Но в первую очередь «зарядили» именно люди, которые посвятили в эту профессию. Еще тогда, будучи студентом, увидел в лаборатории команду воодушевленных людей, которые горели своим делом. В общем, я понял, что это какая-то фантастическая профессия, и тоже загорелся. А с этими людьми работаю бок о бок вот уже шесть лет.

А как Вы в таком достаточно молодом возрасте стали «заведующим»? При этом слове ассоциативно рождается образ мужчины почтенных лет.

Да, мы на сломе стереотипов. Если серьезно, я какое-то время практически ночевал в лаборатории, — работа, действительно, затягивала полностью. Тогда я жил в общежитии, а здесь, можно сказать, был второй дом. Наверное, видя мое отношение, Артем Викторович Лямин, который долгое время руководил лабораторией и обращался с ней, как с ребенком — холил, лелеял, растил, — в какой-то момент понял, что может доверить ее мне. Думаю, этого бы не случилось, если бы он не увидел во мне профессионала, компетенции, необходимые, чтобы быть руководителем. Наша лаборатория — это один из ярких примеров роста, масштабирования проектов в рамках университета. Когда Артем Викторович начинал руководить лабораторией, в ней работало всего 2 лаборанта и 1 врач, а сейчас нас 15 человек. У нас есть потрясающее оборудование, классные специалисты и семейная атмосфера. И это супер круто!

Когда поняли, что также хотите преподавать студентам?

Когда попал на кафедру общей и клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии. Хотя у меня еще в студенчестве было желание стать преподавателем, потому что всегда через себя пропускал это, видел, что можно в преподавательской работе изменить, а что, наоборот, взять за основу. И всегда было понимание, что знаниями нужно делиться. Я, конечно, далек от идеала как педагог, но могу сказать, что это — моя отдушина, почти хобби. От студентов заряжаешься эмоционально, и это придает сил. Стараюсь и им отдавать свою энергию и частичку сердца. К сожалению, пришлось немного сократить время пребывания на кафедре, потому что просто физически не успевал все совмещать.

Почему в свое время приехали поступать в СамГМУ из Ульяновска?

Причина самая банальная. В Ульяновске нет медуниверситета, там есть только медицинский факультет в государственном университете. И нет своих клиник, во всяком случае таких, как в СамГМУ. В общем это небо и земля. Самара оказалась для меня комфортным и уже любимым городом.

Как сильно изменился вуз с тех пор, как вы впервые приехали сюда учиться?

Очень сильно. Взять хотя бы оборудование, технические возможности. Сегодня куда бы вы ни пришли, в клиническое, диагностическое отделение, вас впечатлят технологии, современные методы исследования, лечения. Это производит огромное впечатление, особенно на молодые умы. Конечно, это очень заманчиво для студентов и выпускников: одно дело когда видишь какой-то сарайчик, и совсем другое — современную дорогостоящую технику. Конечно, ты хочешь на этом работать!

Мы с коллегами только недавно в очередной раз обсуждали, насколько сильно университет шагнул вперед. Это касается и таких нюансов, как технологичный документооборот, и количества всевозможных событий, мероприятий, курсов, спартакиад, которые здесь постоянно проходят. У нас регулярные делегации гостей со всех страны и из других государств. Этот драйв передается тебе и снимает все возможные сомнения, что наш вуз идет правильным курсом. Хотя еще несколько лет назад время от времени посматривал в сторону Москвы или Питера. Сейчас центр — здесь, в Самаре, в СамГМУ.

Вы чувствуете гордость за то, что сейчас делаете?

Я чувствую гордость за то, что делаем все мы, вся команда нашего университета. Есть один показательный момент. Мы с сотрудниками сейчас начали много ездить в различные командировки в другие города. И часто отмечаем, что в той же Москве или Санкт-Петербурге нас узнают, во время докладов все оживляются, слыша «СамГМУ»: «О, это Самара! Это самарские люди приехали!» Это невероятно подстегивает. Такого раньше точно не было!

Над какими проектами лаборатория работает сегодня?

После создания Центра генетических и лабораторных технологий к нам стало заходить много разных проектов. Наверное, один из самых интересных связан с направлением микробиологической диагностики септических состояний, возникающих в ситуациях, когда бактерия попадает в кровоток. Существуют специальные флаконы с питательной средой для выращивания бактерий. Обычно этот способ помогает нам выявлять бактерии в крови. Но бывают ситуации, что бактерию не совсем устраивают созданные для нее условия, и расти и размножаться в искусственных условиях она не хочет. Хотя другие клинические показатели указывают на сепсис. Сейчас мы с коллегами пытаемся сделать так, чтобы труднокультивируемые микробы, которые могут вызывать сложное состояние у пациентов, тоже можно было обнаружить. Работаем над этим совместно с производителями этих флаконов. Это важная история, потому что если не получается выявить микроб, то нет понимания, чем на него воздействовать, как лечить пациента. Кстати, такие проекты к нам приходят во многом благодаря разным конференциям, которые мы посещаем. Там мы заявляем о себе и к нам подходят представители компаний-производителей, предлагая сотрудничество.

Похоже, что микробиологическая диагностика септических состояний отвечает вашей мечте спасать жизни людей…

Однозначно, актуальность этой темы очень высока! Сепсис — одно из самых угрожающих жизни состояний и диагностика должна быть максимально качественной, быстрой. Я бы не сказал, что это направление — цель всей моей жизни, но какую-то часть докторской я бы хотел с этим связать.

А что можно считать целью в глобальном смысле? Есть большая профессиональная мечта?

Было бы здорово получить Нобелевскую премию за открытие какого-нибудь препарата или метода диагностики инфекционных заболеваний. В этой области уже давно не было открытий. Последнее значимое — открытие антибиотиков, с которыми мы все это время так и продолжаем работать. Конечно, это все юношеские мечты. А реально хотелось бы изменить отношение к специальности. Многие забывают про значение микроорганизмов, та же пандемия COVID-19 напомнила всем, что мы живем в мире микробов, и очень часто — по их правилам. А вообще у нас есть общая командная теория, которую задавал еще Артем Викторович. Ее суть в том, что нужно рассматривать микроб как элемент экосистемы, где он не плохой и не хороший, а часть экологии тела человека, где есть инфекционная патология. И таких микробных сообществ в организме человека может быть очень много, и не всегда патогены будут вызывать какую-то инфекцию. Это к вопросу о том, что применение антибиотиков должно быть очень избирательным.

Назовите три качества, наиболее важные для микробиолога?

Усидчивость, целеустремленность, готовность к самоотдаче.

И последний вопрос: каким должен быть рост МИКРОбиолога? Вы выглядите очень высоким! Наверное, приходилось отбиваться от «профессионального юмора»?

Мой рост — 195 см. Можем провести экскурсию в лабораторию, чтобы желающие могли убедиться, что микробиологи не ходят в миниатюрных ботиночках и костюмчиках и ставят перед собой очень даже МАКРО-цели! Если серьезно, позвольте воспользоваться случаем и поздравить всех коллег, студентов, наших преподавателей и гуру в профессии с Днем медицинского работника и пожелать реализации самых масштабных идей!