28.07.2025

28.07.2025

Личным кабинетом пациента Клиник СамГМУ воспользовались уже 15 тыс. человек

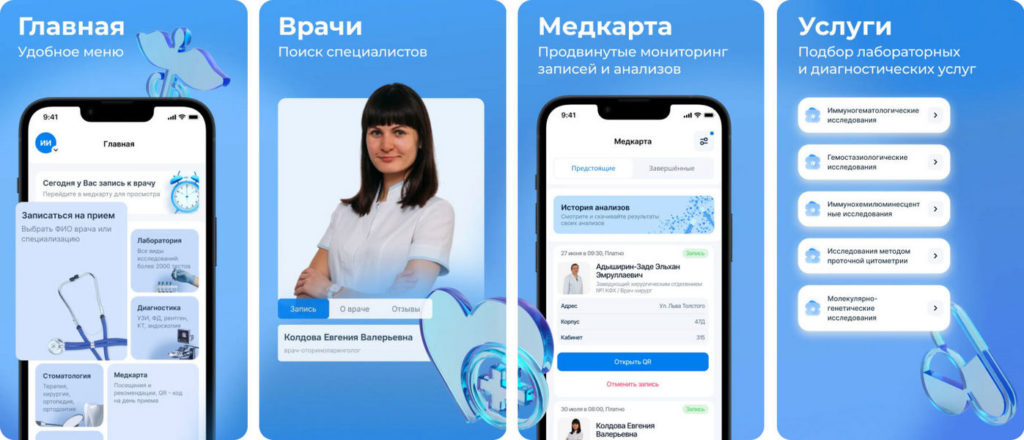

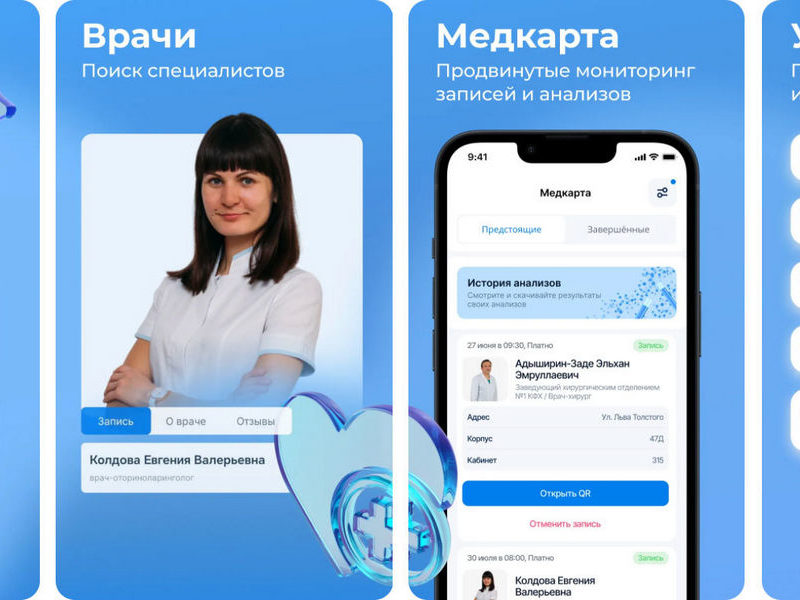

Личным кабинетом пациента Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России воспользовались уже 15 тыс. человек. Сервис был запущен осенью 2024 года, а в декабре приложение для Android появилось в RuStore. Это собственная разработка СамГМУ, которая обеспечивает защищенную аутентификацию пользователя через Госуслуги и интеграцию с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС).

С помощью сервиса можно узнать расписание приема специалистов Клиник, записаться на консультацию и диагностическое исследование по платным услугам, получить информацию о враче и ознакомиться с отзывами о нем, оплатить медицинские услуги онлайн и получить QR-код для прохода в Клиники и перемещения между корпусами в день приема.

В Личном кабинете хранится информация о прошедших и предстоящих посещениях. При необходимости с помощью сервиса пациент может самостоятельно перенести или отменить запланированный прием. Кроме того, в приложении можно посмотреть результаты пройденных в Клиниках диагностических и лабораторных исследований, протоколы консультаций специалистов в электронном виде. В приложении также доступна информация о лабораторных услугах и о том, как правильно подготовиться к сдаче анализов.

Весь функционал сервиса доступен как в мобильном приложении, так и в ПК-версии. Для удобства пользователей Личный кабинет пациента Клиник СамГМУ будет обновляться и наполняться новыми функциональными возможностями.

Источник: https://samsmu.ru/news/2025/2807/

Последние новости

В операционных Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) строгий дресс-код: полная стерильность, привычные классические хирургические костюмы, маски, перчатки. За этими […]

В операционных Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) строгий дресс-код: полная стерильность, привычные классические хирургические костюмы, маски, перчатки. За этими дверями происходят события, достойные фантастических фильмов о будущем, — только это не кино, а реальность, в которой технологии завтрашнего дня уже стали рабочим инструментом лучших врачей. Но стоит поднять взгляд выше — и строгая картина оживает красками: супергерои, космос, котики, сердечки, мультяшные персонажи — и это только те принты, что мы успели заметить на хирургических шапочках наших докторов.

Что скрывается за этим выбором — просто дань моде, способ самовыражения или что-то большее, — мы узнали у хирургов разных направлений Клиник СамГМУ.

Врач-хирург хирургического отделения № 2 КПХ Клиник СамГМУ Мария Сефединова является одним из негласных рекордсменов Клиник по количеству шапочек.

«В операционной всё подчинено строгим правилам. Здесь нет случайностей — только собранность, труд и ответственность. Работа хирурга требует полной сосредоточенности и серьёзности. Но даже в такой строгости остаётся место для характера, — рассказывает Мария. — Как любая девушка, я люблю менять образы. Рабочий костюм у нас всегда строгий, а шапочка — это возможность добавить что-то своё. Маленькая деталь, небольшой штрих, которые каждый раз создают новое настроение».

На вопрос, есть ли любимая шапочка, хирург признается, что счет им давно потерян. «Наверное, самая любимая ещё впереди. Хотя, если честно, они все для меня особенные. У каждой — своя история. Есть шапочки „на удачу“ — надеваю их перед особенно сложными операциями. А после успешного завершения они словно приобретают новый смысл. Становятся не просто частью формы, а маленьким символом победы, опыта и ещё одного прекрасного и тяжелого трудового дня», — делится она.

Заведующий хирургическим отделением № 1 КПХ Клиник СамГМУ Евгений Лопухов признается, что еще помнит те времена, когда цветные шапочки только набирали популярность: «Сегодня классические белые почти ушли из оборота, эта мода пришла к нам из педиатрии. Там цветные принты всегда использовали, чтобы расположить детей. Но со временем яркие чепчики стали популярны у врачей разных специальностей. Это помогает разбавить серые операционные будни и добавляет позитивных эмоций — и самим докторам, и пациентам».

В «коллекции» Евгения Лопухова уже несколько шапочек: от мультяшных героев до абстрактных узоров. «Какие-то покупал сам, некоторые дарили. Предпочитаю выбирать по настроению», — поделился доктор.

Для врача-хирурга хирургического отделения № 1 КПХ Клиник СамГМУ Васифа Алиева принцип выбора рабочего головного убора максимально прост: «Считаю, что цветные шапочки — это абсолютно нормально. Работа всегда останется работой, а так мы вносим разнообразие. Есть ли счастливый принт? Нет, просто по красоте. Чем красивее — тем лучше», — отмечает он.

Ординатор отделения детской травматологии и ортопедии Клиник СамГМУ Арслан Мустафин только начинает свой путь в профессии, но к выбору шапочки подходит с душой. «У меня несколько шапочек с мультяшными персонажами. Когда работаешь с детьми, это просто спасение: они приходят, испытывая страх, а видя знакомого героя, переключаются, начинают улыбаться, могут, например, обсудить мультики. Контакт налаживается за секунду, — делится Арслан. — Мне кажется, для детского хирурга это вообще обязательный аксессуар. И, честно говоря, глядя на старших коллег, тоже захотелось собирать свою коллекцию. Это как маленькая позитивная традиция».

Врач — кистевой хирург

принты — это способ разрядить обстановку. Пациенты и так напряжены,

а тут видят

Врач-уролог, врач-нейроуролог отделения урологии с трансплантацией почки Клиник СамГМУ Дмитрий Зотов также поддерживает традицию носить цветные шапочки: «В операционной должен быть позитив, чтобы разбавить эту стерильно-белую обстановку. Сам я предпочитаю абстракцию, геометрию и просто яркие цвета», — поделился он

Врач-уролог, врач-хирург отделения урологии с трансплантацией почки Клиник СамГМУ Евгений Боряев признается, что его шапочка — подарок: «Вообще дарить шапочки хирургам — это нормальная практика, думаю, это часть врачебного этикета. Сам бы я, наверное, не купил, а так приятно. Я больше люблю веселые шапочки — с рисунками, с юмором, чтобы и нам, и пациентам настроение поднимать», — рассказал Евгений.

Почему вообще хирурги носят цветное? У этого явления есть несколько объяснений. Самая главная причина, которую чаще всего приводят врачи — психологический комфорт пациентов. Многие люди испытывают так называемый «синдром белого халата» — подсознательный страх перед медициной, который может вызвать даже скачок давления. Яркая шапочка с забавным принтом работает как отвлекающий маневр.

Это особенно важно для детей. Врач в шапочке с мишками или машинками сразу перестает быть строгим «дядей в белом» и превращается в доброго помощника. Как отмечают педиатры, внимание ребенка переключается на шапочку, и он меньше нервничает.

Но работает это и со взрослыми. Врачи сходятся во мнении, что даже взрослые пациенты, увидев позитивную шапочку, улыбаются и расслабляются. «Они смотрят на тебя и уже улыбаются. И это точно на пользу», — делятся впечатлениями доктора.

Но есть и более объективная причина, не связанная с психологией. В операционной всегда работает слаженная команда, и цветные шапочки помогают быстро ориентироваться, кто есть кто. В некоторых отделениях разные специальности (хирурги, анестезиологи, медсестры) могут носить шапочки определенных цветов — это упрощает коммуникацию и позволяет членам команды быстрее сориентироваться, к кому обратиться.

При этом хирурги рассказали, почему могут экспериментировать только с шапочками, а сами костюмы должны быть в строгой сине-зеленой гамме. Оказывается, этому есть физиологическое объяснение. Так, во время длительных операций, когда хирург смотрит на ткани организма, а затем переводит взгляд на белый фон, перед глазами могут возникать так называемые «послеобразы» — зеленые «призраки», которые мешают концентрации. Синий и зеленый цвета нейтрализуют этот эффект, помогая глазам меньше уставать и сохранять остроту зрения. Именно поэтому классические операционные костюмы чаще всего имеют сине-зеленую гамму.

Резюмируя ответы врачей, можно отметить, что разноцветные шапочки — это не просто дань моде, а продуманный инструмент, который делает медицину добрее, безопаснее и человечнее. Это маленькая деталь, которая помогает врачу оставаться сосредоточенным, а пациенту — чувствовать себя спокойнее. Может ли шапочка с мультяшным героем ускорить выздоровление? Однозначно утвердительного ответа у врачей, конечно, нет, но все согласны: если пациент заходит в операционную с улыбкой — это уже большое подспорье для врача.

Источник: https://samsmu.ru/news/2026/20022/

С 17 по 23 февраля в России ежегодно проходит Неделя сохранения мужского здоровья. Как часто нужнопосещать врача, какие анализы сдавать, почему 21 век — […]

С 17 по 23 февраля в России ежегодно проходит Неделя сохранения мужского здоровья. Как часто нужнопосещать врача, какие анализы сдавать, почему 21 век — век низкого тестостерона и на другие вопросы ответил заведующий отделением урологии с трансплантацией почки Клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ), врач-уролог

Евгений Канаев.

— Со скольки лет и как часто мужчинам нужно проходить профилактические осмотры у уролога?

— Если у мужчины в роду были наследственные онкопатологии, то с 40 лет. В других случаях обследования нужно проходить ежегодно с 45 лет. Даже если ничего не беспокоит, необходимо сдавать общий анализ крови и мочи, делать трансректальное УЗИ предстательной железы. Этого будет достаточно, чтобы понимать, есть ли какие-то патологии.

— Многие мужчины боятся идти к урологу потому что считают, что это больно и стыдно. Как на самом деле проходит стандартный прием у врача?

— Осмотр у уролога — это не больно и не стыдно. На приеме уролог должен провести визуальный осмотр наружных половых органов и пальцевое ректальное исследование предстательной железы. Стыдиться ни в коем случае не надо. Конечно, в современном мире есть и неинвазивные методы диагностики патологий. Например, если пациент боится трансректального УЗИ или пальцевого исследования, существует МРТ предстательной железы, которая на 99 процентов скажет о состоянии и анатомии простаты.

— Почему у мужчин бывает пониженный тестостерон и как на это влияет образ жизни?

— 21 век — это век низкого уровня тестостерона. Люди много работают в офисе, ведут малоподвижный образ жизни, после работы приходят домой и лежат на диване. Это приводит к ожирению и снижению уровня тестостерона, что влечет за собой снижение уровня сексуальной активности. Поэтому необходимы регулярные физические нагрузки, занятия спортом. Если по какой-то причине у мужчины низкая половая активность, то необходимо обратиться к специалисту, сдать анализы на уровень половых гормонов — возможно, необходима их коррекция. Конечно, важно и правильное питание. Систематический прием даже низких доз алкоголя ни к чему хорошему не приводит. Поэтому нужно отказаться от спиртных напитков, употреблять больше клетчатки и меньше жареных, жирных продуктов.

— Часто ли причина бесплодного брака кроется именно в мужском здоровье?

— Да, сейчас мы все чаще наблюдаем, что это проблема именно со стороны мужчины. Если в течение года у семейной пары не получается зачать ребенка, то ставится диагноз первичное бесплодие и пациент проходит ряд обследований. Врач смотрит гормональный фон, нарушение выброса эякулята, состав эякулята. И после этого решает, как корректировать проблему.

— Правда ли, что простатит — это удел пожилых?

— К сожалению, простатит сейчас молодеет. Потому что, опять же, люди мало двигаются, у них недостаточное кровоснабжение в органах малого таза, происходят застойные явления. Из-за этого условно-патогенные бактерии, которые есть в нашем организме, провоцируют развитие простатита.

— Нужно ли мужчине регулярно проверяться на инфекции, передающиеся половым путем, если есть постоянный партнер?

— Если есть один постоянный партнер, перед тем, как вступить в половую связь, обоим необходимо провериться на инфекции, передающиеся половым путем. Если инфекций нет, можно спокойно жить половой жизнью и не обследоваться ежегодно. Если же у мужчины произошла связь с новым партнером, прежде всего, необходимо использовать барьерные методы контрацепции, а также сдать анализы. Инфекции, передающиеся половым путем, приводят к хроническим воспалениям мочеполовой системы, бесплодию, проблемам с потенцией и повышают риски возникновения онкозаболеваний. Поэтому важно вовремя их обнаружить.

Источник: https://samsmu.ru/news/2026/19022/

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) вернули возможность играть на фортепиано 15-летней девочке. С детства у Анастасии Суховой была разная длина […]

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) вернули возможность играть на фортепиано 15-летней девочке. С детства у Анастасии Суховой была разная длина безымянных пальцев, на фоне роста укорочение усиливалось и стало сказываться на освоении музыкального инструмента.

«Руки развивались нормально, но где-то в возрасте 5–6 лет я заметила, что безымянный палец на правой руке становится немного короче, чем на левой, — рассказывает мама девочки Елена Сухова. — Сначала я думала, что мне кажется и с возрастом все выровняется, но разница становилась все больше. Первая мысль сделать операцию пришла в голову когда Настя изъявила желание продолжать обучение после окончания музыкальной школы и поступить в музыкальное училище. Там программа уже более сложная и такая длина пальца может мешать».

Врачи поставили девушке диагноз «брахиметакарпия». Сложность случая была в том, что Насте нельзя было надолго отрываться от подготовки к экзаменам в музыкальное училище. Поэтому необходимо было подобрать оптимальный метод лечения, позволяющий начать раннюю реабилитацию.

Сначала врачи построили 3D-модель кисти и с помощью программного обеспечения рассчитали, на сколько нужно удлинить палец, чтобы он встал в общую анатомию кисти.

«Подход должен был быть более щепетильным, учитывая, что нужно было достичь коррекции так, чтобы ребенок в профессиональной сфере пользовался кистью, — говорит врач — травматолог-ортопед детского травматолого-ортопедического отделения Клиник СамГМУ Никита Лихолатов. — Мы смонтировали мини-аппарат внешней фиксации и пересекли укороченную пястную кость, после чего постепенно отдаляли костные фрагменты. Одно из преимуществ этой методики в том, что функционально кисть не страдает. Девочка присылала великолепные видео, как она учится и готовится к поступлению в аппарате внешней фиксации и он ей абсолютно не мешает. После того, как длина пальца была скорректирована, мы дождались образования новой кости. Фиксатор удалили в амбулаторном порядке, пациентка в этот же день ушла домой».

Сейчас Настя проходит реабилитацию и продолжает готовиться к экзаменам, чтобы исполнить свою мечту стать профессиональной пианисткой.

Источник: https://samsmu.ru/news/2026/1902/

Два представителя Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) снова вошли в пул экспертов Социоцентра, отобранных для проведения кросс-вузовской экспертизы программы […]

Два представителя Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) снова вошли в пул экспертов Социоцентра, отобранных для проведения кросс-вузовской экспертизы программы «Приоритет-2030». Директор по управлению персоналом и корпоративному развитию СамГМУ Константин Янцен и директор Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Алексей Комягин продолжат оценивать стратегические проекты университетов — участников программы академического лидерства, анализировать их вклад в достижение национальных целей развития и предлагать рекомендации по повышению эффективности. Особое внимание в ходе экспертизы уделяется внедрению передовых образовательных технологий, развитию научно-исследовательской базы и коммерциализации инновационных разработок.

Всего по итогам 2025 года свой статус сохранили 130 специалистов первого отбора кросс-вузовской экспертизы. Но также экспертный пул будет пополнен новыми участниками. Социоцентр при поддержке Минобрнауки России проводит конкурсный донабор кандидатов. При этом оцениваются профессиональный опыт и мотивация претендентов, лидерские качества и навыки командной работы.

После завершения дополнительного набора и формирования экспертного пула в университетах — участниках основного трека программы «Приоритет-2030» пройдут кросс-вузовские сессии. Первая в истории программа кросс-вузовской экспертизы прошла прошлой осенью. В ней участвовали 113 вузов «Приоритета-2030», которые провели независимый анализ программ развития друг друга и обменялись лучшими практиками.

Кросс-вузовская экспертиза призвана стать важным инструментом выявления и распространения лучших практик профессиональной внешней оценки деятельности университетов.

Программа «Приоритет-2030» реализуется с 2021 года. С 2025 года она вошла в федеральный проект «Университеты для поколения лидеров» национального проекта «Молодежь и дети».

Источник: https://samsmu.ru/news/2026/13022/

или задайте вопрос о работе Клиник!