22.05.2024

22.05.2024

В СамГМУ разрабатывают единую цифровую экосистему анестезиолого-реанимационной и операционной службы

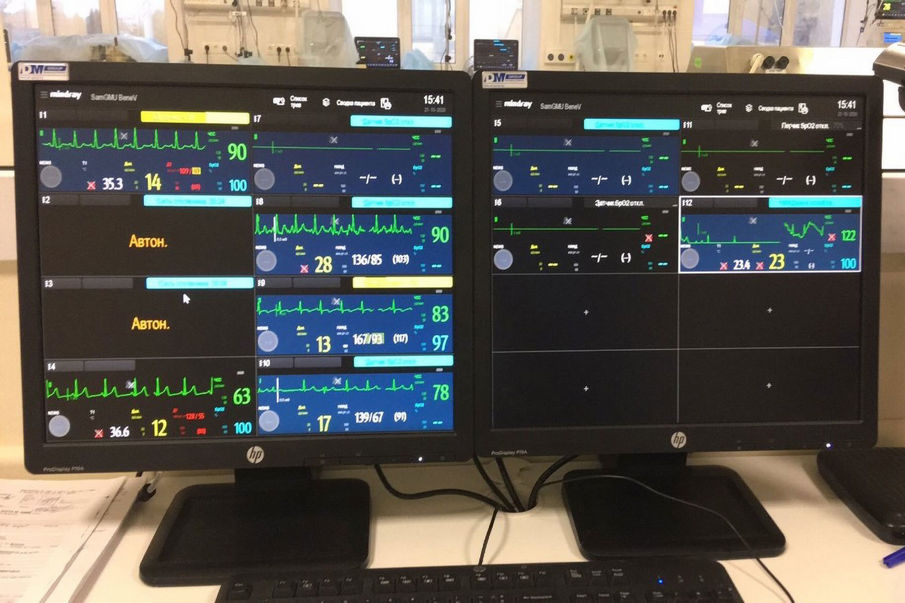

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России создают единую аппаратно-программную экосистему анестезиолого-реанимационной службы. Она объединит работу центральной мониторной станции, наркозно-дыхательной аппаратуры, мониторов жизненно-важных функций пациента, инфузионных станций и насосов в операционном блоке, отделении анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии. Комплексный подход обеспечит целостное представление о состоянии пациента и поможет в принятии врачебных решений. Экосистема также будет обладать целым рядом преимуществ перед аналогами зарубежного производства.

«Существующие зарубежные экосистемы являются закрытыми и не допускают подключение техники других производителей. Кроме того, к данным, которые снимаются аппаратурой с помощью специальной программы, может быть допущена только часть медорганизации, а не все отделения, задействованные в контроле состояния пациента и его лечении. С этим сопряжены сложности для врачей. Кроме того, системы очень дорогие», — комментирует руководитель ведущей исследовательской группы (ВИГ) СамГМУ, реализующей проект, заведующая кафедрой анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи Института профессионального образования СамГМУ, д.м.н. Инна Труханова.

В рамках проекта цифровой экосистемы Институтом инновационного развития СамГМУ разработано программное обеспечение «Автоматизированное рабочее место анестезиолога-реаниматолога». Оно состоит из нескольких модулей: «Наркозная карта», «Протокол анестезии», «Показатели пациента», «Интерфейс МИС анестезиолога-реаниматолога». На разработку уже получено свидетельство государственной регистрации интеллектуальной собственности.

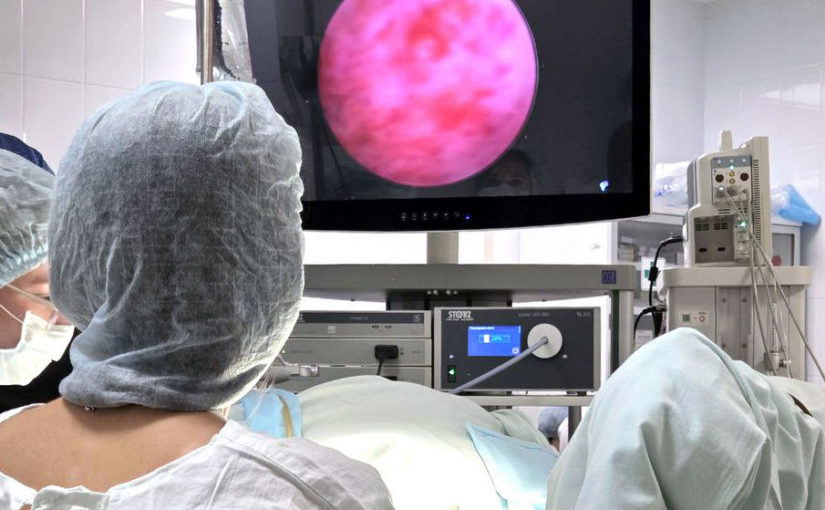

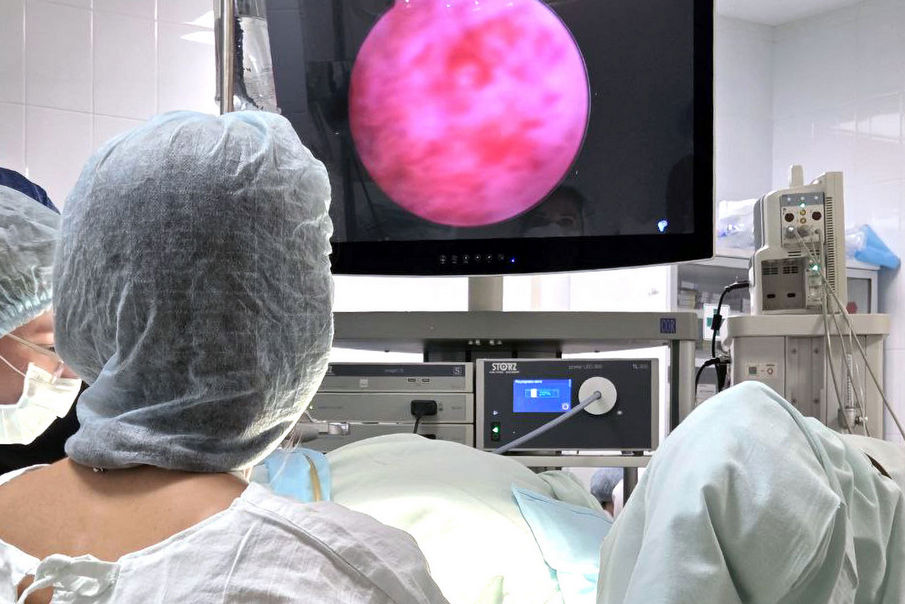

Проект СамГМУ предусматривает объединение всей аппаратуры с цифровым содержимым, имеющейся в реанимации и анестезиологии: всех наркозно-дыхательных аппаратов, аппаратов искусственной вентиляции легких, современных инфузоматов и другой техники, которая содержит информацию о пациенте, может ее записывать, хранить и обрабатывать. В рамках проекта в Клиники СамГМУ была дополнительно приобретена часть аппаратуры, которая также стала важным звеном цифровой экосистемы. Это высококлассные наркозные аппараты, которые дают возможность собирать практически любые показатели гемодинамики, дыхания пациента, получать глубокое представление о состоянии сердечно-сосудистой системы на основе показателей, которые истинно ее отражают.

«Мы можем считывать информацию и получать большие базы данных от пациентов с разными диагнозами, что позволяет высокоточно вести их, наблюдать в динамике. Конечно, эта экосистема не заменит собой врачей, но окажет им колоссальную помощь в контроле за состоянием пациента и в принятии врачебных решений», — комментирует Инна Георгиевна Труханова.

Сейчас единая аппаратно-программная экосистема анестезиолого-реанимационной службы находится на апробации в Клиниках СамГМУ. Как отметила Инна Труханова, специалисты уже оценили преимущества работы в ней:

«Это очень логичный и грамотный подход. Анестезиолог в режиме реального времени фиксирует состояние пациентов в программе „Наркозная карта“, а не на бумаге. По ней потом формируется протокол анестезиологического пособия, начиная с осмотра пациента анестезиологом и завершая моментом окончания операции. Далее цифровые данные передаются в хирургическое отделение, если пациент сразу переходит туда. Либо, если пациент нуждается в интенсивной терапии, данные передаются в реанимационную часть».

Важно, что в экосистеме, которую разрабатывают в СамГМУ, сможет работать аппаратура любого производителя с разъемом DICOM, уже имеющаяся в арсенале медучреждений.

В настоящий момент ВИГ СамГМУ под руководством Инны Трухановой продолжает работу по развитию экосистемы. Теперь решается задача по координации работы медицинской информационной системы Клиник и программного продукта «БАРС.Здравоохранение-МИС», в котором работают стационары и поликлиники. Это позволит «забирать» индивидуальные данные пациента из МИС БАРС, интегрировать их с теми данными, которые уже есть в информационной экосистеме анестезиолого-реанимационной и операционной службы и автоматически дополнять документацией в соответствии с законодательными требованиями (в частности, данными протокола наркозной карты и др.)

Кроме того, рабочая группа приступила к разработке второй части ПО экосистемы, которая дополнит анестезиологическую часть — информационным продуктом по реанимации. Его разработку планируют завершить до конца года.

Проект реализуется в рамках участия СамГМУ в программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» (национальный проект «Наука и университеты»), при поддержке Передовой инженерной школы СамГМУ.