22.09.2025

22.09.2025

В СамГМУ совершенствуют лечение перипротезной инфекции благодаря междисциплинарному подходу

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) применяют современный комплексный алгоритм диагностики и лечения одного из наиболее тяжелых осложнений в ортопедии — перипротезной инфекции (ППИ). Уникальность подхода заключается в тесном междисциплинарном взаимодействии хирургов, ортопедов и микробиологов, что позволяет выявлять возбудителя инфекции и подобрать максимально эффективный в отношении него антибактериальный препарат, что значительно повышает шансы пациента на успешное выздоровление и возвращение к полноценной жизни.

Перипротезная инфекция представляет собой одно из самых грозных осложнений эндопротезирования суставов и требует длительного и сложного лечения. Как поясняет заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 2 Клиник СамГМУ, руководитель Центра ревизионного эндопротезирования, д.м.н. Дмитрий Кудашев, проблема является крайне актуальной для современной оперативной ортопедии.

Именно ППИ является одной из ведущих причин для повторных операций: она занимает первое-второе место среди осложнений первичного эндопротезирования коленного сустава и третье — при эндопротезировании тазобедренного сустава. Прогнозы специалистов указывают на то, что к 2030-2035 году именно это осложнение выйдет на первое место среди всех причин ревизионных эндопротезирований как коленного, так и тазобедренного суставов.

«Перипротезная инфекция встречается после первичного эндопротезирования примерно в 2-2,5% случаев. При ревизионном эндопротезировании она развивается уже примерно в 15-17% случаев. При этом каждое последующее ревизионное эндопротезирование повышает риск развития инфекционного процесса еще на несколько процентов», — комментирует Дмитрий Кудашев.

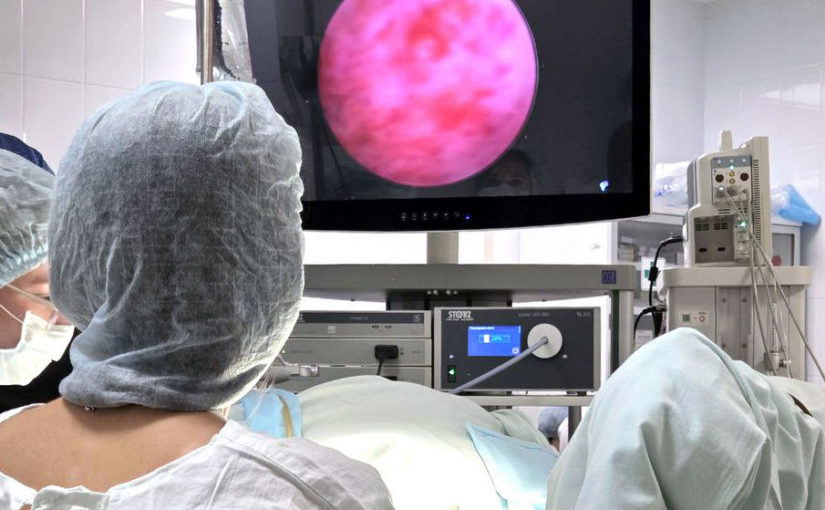

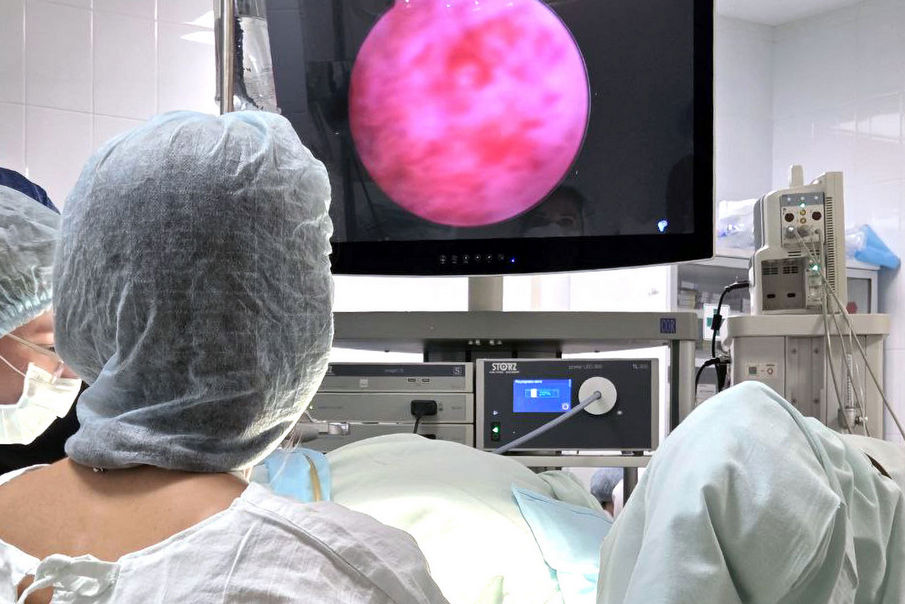

Стандартом оперативного лечения установленной хронической ППИ является двухэтапное эндопротезирование. На первом этапе инфицированный протез удаляют, кость тщательно очищают и устанавливают спейсер — временный имплантат из костного цемента с антибиотиками. Только через несколько недель или месяцев, когда инфекцию удается взять под контроль, спейсер удаляют и пациенту устанавливают новый постоянный эндопротез. Во время нахождения спейсера в области поражения создается своеобразное депо антибактериальных препаратов — это происходит за счёт того, что из спейсера в течение определенного времени после операции выделяются антибактериальные препараты в окружающие ткани, в том числе, кость.

Но эффективность этого метода напрямую зависит от того, насколько правильно подобран сам антибиотик. Использование препарата широкого спектра действия без точного знания возбудителя зачастую оказывается недостаточным, особенно при резистентных или нетипичных инфекциях. Для точной идентификации патогена и определения его чувствительности к противомикробным препаратам необходим забор биологического материала из пораженной области.

Врач-хирург хирургического отделения № 2 Клиник СамГМУ Мария Сефединова подчеркивает, что эта процедура имеет фундаментальное значение для диагностики ППИ.

«Синовиальная жидкость — ценнейший материал в диагностике осложнений после проведённого эндопротезирования суставов конечностей. В настоящее время ее комплексное исследование проводится в единичных лечебных учреждениях нашей страны. Но чтобы поставить клинический диагноз правильно, такие исследования являются обязательным этапом. Они входят в международные стандарты диагностики ППИ, — отмечает специалист. — Именно микробиологическое исследование синовиальной жидкости не просто повышает точность верификации ППИ, но и служит основой для выбора индивидуального подхода к лечению. Благодаря тесному взаимодействию с врачами лаборатории, которые максимально погружены в специфику диагностики, мы имеем возможность выбирать индивидуальный план лечения, оптимально адаптированный под каждый клинический случай».

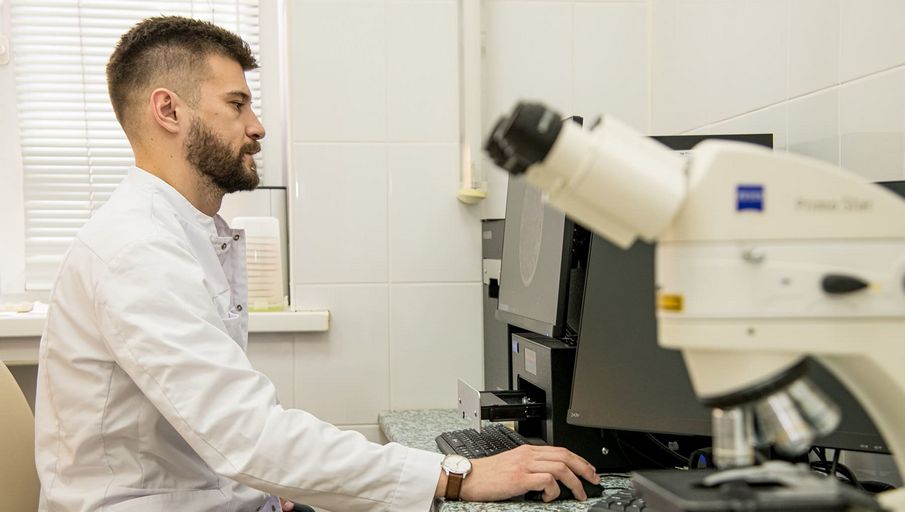

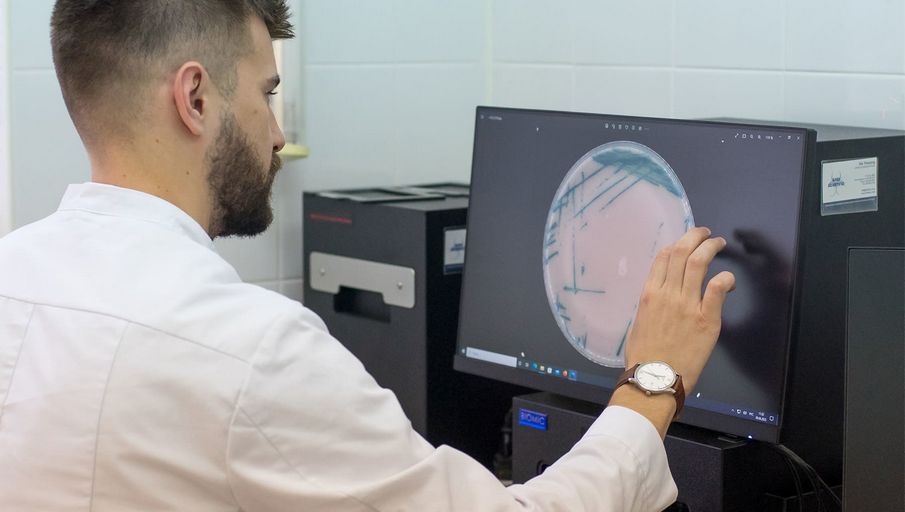

На сегодняшний день лаборатория культуромных и протеомных исследований в микробиологии НОПЦ ГЛТ СамГМУ под руководством Данира Исматуллина провела уже более 200 комплексных исследований для пациентов с проблемами суставов, в том числе для Центра ревизионного протезирования.

Как рассказал Данир Исматуллин, чаще всего возбудителями ППИ являются стафилококки (около 70% случаев — Staphylococcus epidermidis и Staphylococcus aureus), но встречаются и более редкие, а потому более коварные микроорганизмы: синегнойная палочка, энтеробактерии и даже нетуберкулезные микобактерии и грибы.

«Когда к нам поступает клинический материал, мы сначала все культивируем, выращиваем микроорганизмы, потом идентифицируем конкретный вид микроорганизма. После того, как мы его выделили, идентифицировали, можем определить чувствительность к различным антимикробным химиопрепаратам, чтобы потом хирург мог назначить оптимальный и наиболее эффективный препарат».

Благодаря наличию современной лаборатории в Клиниках СамГМУ, пациентам и врачам из Самарской области и соседних регионов нет необходимости отправлять биоматериал в другие федеральные центры. Исследования проводятся здесь по всем общемировым стандартам, с длительным культивированием (до 14 дней), что позволяет выявить даже труднорастущие и редкие микроорганизмы. При острой инфекции сроки исследований могут быть сокращены до нескольких часов.

Интеграция возможностей современной микробиологии и клинической практики создает основу для персонализированного подхода в лечении перипротезной инфекции и повышает эффективность медицинской помощи пациентам, нуждающимся в ревизионном эндопротезировании. Такой междисциплинарный подход позволяет бороться с инфекцией точечно и эффективно, возвращая пациентам возможность вести полноценную жизнь.

Источник: https://samsmu.ru/news/2025/22091/